人生や経営の「もしも」に備えて、社会保険や労働問題の対応で後悔したくない――そんな不安や疑問を感じていませんか?

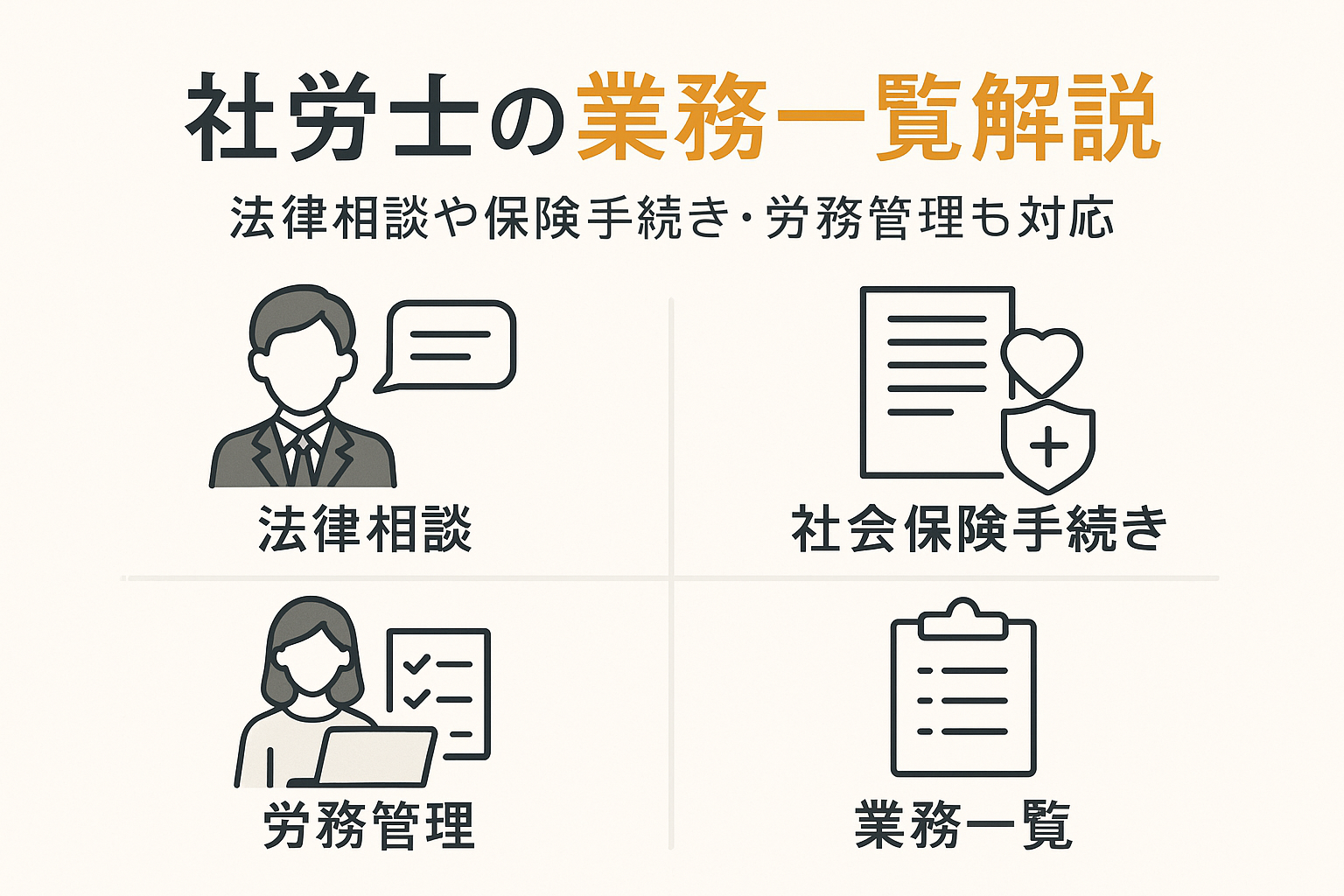

実は【日本全国で約45,000名】もの有資格者が活躍し、企業の【90%以上】が社会保険や労務管理で何らかの課題を抱えている中で、専門的に“法律”と“手続き”の両方をカバーできるのは社会保険労務士(社労士)だけです。

例えば、【年金請求】【労働保険の各種届出・助成金申請】【就業規則の策定】【給与計算代行】【職場環境改善の相談】など、「複雑で専門性の高い業務」も、国家資格に裏打ちされたスピードと正確さで対応可能。実際、法的トラブル発生時の損失は1回あたり平均数百万円規模に上るデータもあり、早めの社労士活用が重要視されています。

「これって自分で対応できるの?」「費用も手間も心配…」「違いがよく分からない」という方も、今すぐ知識を深めれば時間もコストも無駄なく対策できます。

このページでは、「社労士は何ができるのか?」という疑問を、法律や実務の最新情報に基づき、多角的かつ具体的にわかりやすく解説します。悩みや迷いがクリアになる新しい一歩を、この先の本文で手にしてみませんか。

- 社労士は何ができるのか?基礎知識と役割の全体像をわかりやすく解説

- 1号業務・2号業務・3号業務は何ができるのか?具体的内容と特徴

- 個人や法人が社労士に何ができるのか?依頼できるサービスとメリット

- 最新の法改正によって社労士は何ができるのか?業務の変化と対応策

- 社労士の働き方や就職先では何ができるのか?独立開業の現状と展望

- 社労士と他士業では何ができるのか?業務比較と資格の特徴

- 社労士資格取得は何ができるのか?難易度・勉強法・試験情報の最新ガイド

- 社労士の年収事情では何ができるのか?収入アップ・キャリア成功の秘訣

- 社労士の活用事例や選び方では何ができるのか?失敗を防ぐポイント

- 社労士に関するよくある質問や迷いでは何ができるのか?不安の解消コーナー

社労士は何ができるのか?基礎知識と役割の全体像をわかりやすく解説

社会保険労務士(社労士)は、労働や社会保険に関する高度な専門知識を活かし、企業や個人の労務管理・各種手続きサポートを行う国家資格者です。主に企業の人事・労務を支援し、労働保険や社会保険などの制度を正しく活用できるようにする役割を担っています。労務トラブルの予防や現場対応において、幅広い知識と経験を持つ社労士は「働き方が多様化する現代社会」の安心・安全を支える重要な存在です。

社労士の法律上の定義と独占業務の重要性 – 社会保険労務士 仕事内容 独占業務

社労士は、労働社会保険諸法令に基づき定められた「独占業務」を行うことができる、厚生労働大臣認可の国家資格者です。特に、企業や事業主に代わり社会保険や労働保険などの申請書類を作成し、関係機関へ提出することは社労士にしかできません。これらの業務は厳格な法令管理が求められ、作成書類や申請のミスは企業の大きなリスクにつながるため、その重要性は非常に高いです。

| 独占業務 | 詳細内容 |

|---|---|

| 社会保険・労働保険手続きの代行 | 入退社の手続き、保険加入や変更、給付申請など |

| 労働関係帳簿の作成 | 労働者名簿や賃金台帳の記載・整備 |

| 就業規則の作成・変更 | 法律適合性チェックと作成・届出代行 |

社労士の法的地位と責任範囲 – 社会保険 労務 士 何ができる 法律

社労士は、依頼者との契約を結ぶことで「企業と法律の橋渡し役」として法的に認められた書類作成や申請手続きの代理を担います。万が一不備やトラブルが発生した場合の責任も重く、知識・経験・最新の法改正対応が不可欠です。法律によって特定の業務が保護されているため、違反すれば罰則が科せられることもあります。社労士は高い倫理観と専門性を持ち、安心して相談できる信頼のパートナーです。

社労士が担う主要業務の全体像 – 労務 手続き 管理

社労士は企業経営をサポートする中心的な存在として、下記のような幅広い仕事を担当します。

-

労働保険や社会保険の各種手続きの申請・代行

-

就業規則や社内規定の作成・見直し

-

賃金台帳や労働者名簿など法定帳簿の作成・保管

-

労働時間、賃金、休暇などのルール設定・実務運用

-

個別の労務相談、トラブル時のアドバイスや解決策提案

企業の働き方改革やコンプライアンス強化に積極的に関わり、安心して働く環境づくりを支えます。

労働保険・社会保険関連の各種申請代行 – 労務 書類 作成

労働保険(雇用保険・労災保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入、変更、給付の申請書類作成・提出は、正確性が求められます。社労士は膨大で煩雑な手続きを企業の負担なく進めるため、以下のような場面で活躍します。

-

労災事故発生時の迅速な書類作成・申請

-

従業員の入退社や、扶養変更の保険手続き

-

年金請求や育児・介護休業給付など給付金の申請サポート

法改正への対応、新制度の導入などにも強く、企業担当者が安心して業務を任せられるポイントです。

就業規則の作成・改定と職場環境整備 – 就業規則 法令遵守

職場ルールのベースとなる就業規則の作成と改定も社労士に依頼可能です。最新の労働基準法や関連法規を正確に反映させた規則を設計し、不利益変更やトラブルを未然に防ぎます。定期的な見直しや社員ごとの個別相談にもきめ細やかに対応できる点が大きな強みです。

-

最近の働き方改革など法改正による就業規則の改定

-

セクハラ・パワハラ防止規則の策定、相談窓口の設置

-

職場の多様性や育児・介護との両立支援策の導入

適切なルール作りと環境整備を通じて、社員と企業両方の信頼構築を後押しします。

1号業務・2号業務・3号業務は何ができるのか?具体的内容と特徴

1号業務(手続き代行)の詳細解説 – 社労士 仕事 一覧 申請書類

1号業務は、主に労働者や企業の代わりに行政機関へ提出する書類の作成や手続きを行う業務です。この業務は社会保険労務士の独占業務であり、他の専門家や一般の方では代行できない分野です。例えば、労働保険や社会保険に関する手続き、入退社時の届け出、助成金の申請、年金の各種手続きなどが該当します。複雑な申請内容や書類の提出には、豊富な法律知識と実務経験が要求されます。これにより企業や個人が法令遵守を徹底し、手続き漏れやミスを未然に防ぐことができる点が大きな特徴です。

労働保険・社会保険の届出と給付申請サポート – 助成金 年金 申請

社労士がサポートする届出や申請には、以下のようなものがあります。

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 労働保険 | 雇用保険・労災保険の資格取得、喪失、年度更新など |

| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険の資格取得・喪失手続き |

| 給付金申請 | 出産育児一時金、傷病手当金、失業給付 |

| 助成金申請 | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金 |

| 年金関連申請 | 老齢年金・障害年金・遺族年金の請求手続き |

これらは全て正確な書類作成と期限管理が重要となり、社労士の知識と経験が強みとなります。

2号業務(帳簿作成等)の役割と実務 – 帳簿 書類 作成 労働者名簿

2号業務には、労使協定書や就業規則といった労務管理に必要な帳簿や規程の作成が含まれます。主な内容は労働者名簿や賃金台帳、出勤簿の作成・整備が中心です。これらは法令で作成・保存が定められており、違反があると企業に罰則が科されることもあります。社労士が関与することで、法令に基づいた正確な帳簿管理が可能となり、人事・労務トラブルの未然防止や監査対応もスムーズに進みます。以下のポイントがよく依頼されています。

-

労働者名簿や賃金台帳の正しい作成

-

勤怠管理体制の整備や運用アドバイス

-

労使協定書・就業規則の作成・改定

企業運営において間違いのない労務管理を実現するため、専門家の関与が不可欠です。

3号業務(労務コンサルティング)の幅広いサポート内容 – コンサルティング 業務 労務トラブル 予防

3号業務はコンサルティング業務であり、労務トラブル予防や労務リスク対策、組織の働き方改革をサポートします。具体的には、就業規則の見直し相談、職場のハラスメント対応策、働き方改革対応の助言などが挙げられます。近年の労働法改正や社会情勢の変化により、企業に求められる労務管理の難易度が高まっています。社労士は現場と経営双方の視点から実践的なアドバイスとトラブル回避策を提供します。

労務管理相談や給与計算代行の現場例 – 給与計算 依頼 メリット

コンサルティングの一環として、給与計算業務の代行や個別の労務相談にも対応しています。

-

給与計算・賞与計算の正確な実施

-

残業代・有給休暇管理の適正化

-

労務相談:パワハラ・メンタルヘルス・解雇問題等の個別対応

直接的な事務効率化・コスト削減だけでなく、法改正や最新制度への迅速な対応、内部監査・行政調査リスクの低減といったメリットがあります。企業や個人が安心して業務に専念できる環境づくりを支えるのが社労士の大きな役割です。

個人や法人が社労士に何ができるのか?依頼できるサービスとメリット

社会保険労務士は労働や社会保険に関する手続きとその専門知識で、個人から法人まで幅広くサポートが可能です。ここでは、具体的な相談内容やサービス範囲、依頼によって得られるメリットを詳しく紹介します。

個人が相談できる内容と具体的メリット – 社労士 年金 相談 育児休業

個人が社労士に相談できる事項はとても多岐にわたります。例えば年金の請求や育児・介護休業の申請支援、障害年金・遺族年金など複雑な年金制度関連のサポートが挙げられます。専門家によるアドバイスを受けることで、申請書類の記載ミスや手続き上のトラブルを未然に防げ、スムーズな受給や権利確保が実現します。

特に人生の転機や将来設計に直結する年金や労務問題は、一度専門家に確認することで安心して進められるのが大きなメリットです。

下記のような場合、社労士に相談できます。

-

年金の受給資格や手続きが分からない

-

育児・介護休業の取得条件や給付金の内容を知りたい

-

会社の対応や制度に不安がある時の第三者としての相談

これらの支援は、人生設計やセカンドキャリアのプランニングにも役立ちます。

年金請求や育児・介護関連支援の重要ポイント – 申請 支援 制度

年金や育児・介護休業など、社会保険に関わる手続きは制度が複雑で専門用語も多いのが実情です。社労士は、

| 支援内容 | 主なポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 年金請求サポート | 必要書類・請求手順の解説 | 不備なく正確な手続きが可能 |

| 育児・介護休業制度の相談 | 会社との調整、給付金アドバイス | 職場復帰や給付金受給がスムーズ |

| 労災や雇用保険の利用 | 必要要件や申請手順確認 | 受給漏れ・損失の防止 |

のように、正しい申請ができるよう予防的サポートを提供します。社労士への依頼で「知っていれば申請できた」「知らずに損をした」といった後悔を減らせます。

企業向け社労士サービスの幅と価値 – 人事 労務 管理 法令遵守

企業が社労士に依頼できるサービスは多岐にわたります。労働保険・社会保険手続き代行、就業規則の作成・改定、給与計算や帳簿書類の作成・提出が代表的です。さらに、従業員の労務管理や人事制度の設計、労使トラブルの未然防止・解決に関するコンサルティングにも強みがあります。

法改正や厚生労働省の最新通知にも対応しながら、専門知識でリスク管理ができる点が企業経営において高く評価されています。

企業向け主なサービスは次の通りです。

-

社会保険・労働保険の手続き全般

-

就業規則・賃金規程の新規作成や見直し

-

給与計算、雇用契約書の作成支援

-

労働時間・残業・休暇管理の適正化

-

パワハラ・セクハラ等の相談窓口

専門の社労士が関与することで、法令違反によるトラブルや行政指導を未然に防ぐことが可能です。

労務トラブル予防と就業規則整備の効果的活用例 – 労務改善 労使関係

労務トラブルの多くはルールの曖昧さや誤った運用から生じます。就業規則の整備・運用改善は、その根本解決に直結します。

| 活用ポイント | 実施例 | 期待できる主な効果 |

|---|---|---|

| 就業規則の見直し | 職場内コミュニケーション強化 | 労使トラブルの未然防止 |

| 労使協定の締結支援 | 36協定や変形労働時間制の正確運用 | 違法労働や指導のリスク減少 |

| 労務監査・指導 | 労務実態の棚卸と問題点の抽出 | 労務環境の総合的な改善 |

社労士による定期的なアドバイス・監査で「問題の芽」を早期に摘み取ることができ、安心して経営や業務に専念が可能となります。各種制度や書式の最新化も、社労士の知見を活用することで実現できます。

最新の法改正によって社労士は何ができるのか?業務の変化と対応策

2025年の法改正により、社会保険労務士の業務範囲は大きく拡大しました。近年、企業が遵守すべき法令が複雑化し、社労士に求められる役割も進化しています。主な業務内容は、労働保険や社会保険の手続き、労務相談、就業規則の作成や見直しなどですが、法改正を受けて監査や法令遵守の確認業務も強化されています。最新の動向を踏まえて、企業が抱えるリスク回避や従業員の働き方改革の推進など、多角的なサポートを実現することが可能です。

下記の表は、法改正前後での業務範囲の比較です。

| 区分 | 法改正前の業務 | 2025年法改正後の業務 |

|---|---|---|

| 労務手続き | 保険・年金・雇用保険の手続き | 変化なし |

| 労務管理 | 就業規則作成・相談業務 | コンサルティングの深化 |

| 監査・指導 | 業務範囲が限定的 | 法令遵守監査・指導業務が新設 |

| 個別労務相談 | 一部対応可能 | 労使トラブル対応力が強化 |

2025年 第9次社会保険労務士法改正の概要と影響 – 社労士 法改正 2025

2025年の第9次改正は、社労士に新たな役割を与えました。特に、法令遵守の監査や働き方改革の支援が制度化され、専門性がこれまで以上に重視されています。これにより、従来の保険や年金手続きだけでなく、企業内部の労務リスクチェックやコンプライアンス体制構築も社労士が担うこととなりました。

主な改正ポイントとしては以下の通りです。

-

監査業務の新設:法令違反リスクの早期発見や是正勧告への支援

-

労働時間管理・多様な働き方への対応力の強化

-

相談業務の幅広い対応範囲(個人の雇用・社内体制の見直しなど)

-

外部機関との連携強化によるトラブル防止

現場の人事担当者や経営層からの信頼性がさらに求められるため、最新の法知識と実務ノウハウが必要となっています。

労務管理監査や法令遵守確認業務の新設 – 監査 業務範囲 拡大

法改正によって、企業が抱える労務リスクの定期的な監査や法令遵守チェックが社労士の新たな独占業務となりました。これは、厚生労働省や行政の動向に準拠し、企業が働きやすい環境を維持するための施策です。従来は顧問契約時のみの対応が多かった監査業務が、今後は一層ニーズが高まります。

具体的な支援内容の例を紹介します。

-

社内の労働時間や賃金台帳の監査

-

就業規則の最新法令準拠チェック

-

社員の安全衛生体制の監査

-

労使協定締結状況の定期点検

これにより、企業の法令違反によるトラブルや行政指導リスクの大幅な抑制**、また従業員の安心と信頼確保に繋がります。

育児・介護休業法など注目の労働法改正への対応 – 法律 改正 テレワーク 労働時間

2025年以降、育児・介護休業法やテレワーク制度に関連した法令改正にも、社労士が重要な役割を担っています。個別の従業員対応から全社的な制度設計まで、法改正を現場に落とし込む専門サポートが求められます。

最近の主な対応ポイントは次の通りです。

-

育児・介護休業の給付金申請代行や制度設計のアドバイス

-

テレワーク制度導入における労働時間・勤怠管理の適正化

-

多様化した働き方のガイドライン作成および導入支援

-

社員への新制度説明や社内研修サポート

新制度への適応に悩む企業や、従業員の多様な働き方への対応を迫られる場面で、社労士の存在価値はますます高まっています。専門家としての豊富な知識と、行政・現場双方の目線を持つ実践的な支援が、多くの企業から求められています。

社労士の働き方や就職先では何ができるのか?独立開業の現状と展望

社会保険労務士(社労士)は、企業や働く人々の「労務」や「保険」に関するあらゆる相談や手続きを担う専門家です。近年では就職や転職、独立開業など多様なキャリアパスを描くことが可能となっています。具体的にどのような働き方や就職先があるのか、最新動向も踏まえてわかりやすく整理します。

社労士の多様なキャリアパス – 独立 開業 勤務社労士 就職先

社労士としてのキャリアは主に「独立・開業」と「勤務社労士」に分かれます。それぞれの特徴や仕事内容は下表の通りです。

| キャリアパス | 主な業務内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 独立・開業 | 強みを活かした労務コンサル、顧問契約、社会保険等の書類作成、就業規則の作成・改定、助成金申請のサポート等 | 自由度が高く、幅広いクライアント対応が可能。収入や仕事量は自己努力と実績による。 |

| 勤務社労士 | 企業や社会保険労務士法人での労働・社会保険手続き、人事部門の制度管理、内部労務トラブルの予防・解決など | 安定した環境と定収入。社内の労務管理体制構築に携わることが多い。 |

| その他の就職先 | 企業内での労務コンサルタント、国や自治体の関連部署、社労士事務所、セカンドキャリアや副業としての活用 | 専門性を活かした多様なキャリア形成が可能。 |

社労士はどのキャリアでも「人事」「労務」「法令」など高度な専門知識を活かし、企業の経営課題や働く人の問題をサポートします。特に独立を目指す場合、営業力や実践経験が必要ですが、やりがいや自己実現を感じやすい傾向です。

企業内社労士や専門部署での役割 – 労務担当者 人事 ポジション

多くの企業では社労士資格を持つ人材が「人事」や「労務部門」で活躍しています。主な役割をリストで整理します。

-

労働・社会保険の手続管理

従業員の入退社や産休、育休、雇用保険手続き、年金に関する各種書類の作成・届け出。

-

就業規則や賃金制度の作成・改定

労働基準法などの関連法令を遵守しつつ、時代に即した規則や制度を提案。

-

労務トラブルの予防・対応

残業、パワハラなどの課題解決、適切な相談窓口づくりや現場指導など、安心して働ける職場環境づくりを支援。

-

コンサルティングや教育研修

社内研修や外部セミナーを通じて従業員や管理職の労基法や社会制度の理解促進を図る。

これらの業務を通し、専門性を活かして「法令順守」と「従業員満足」の両立を支え、企業の健全な成長や競争力向上につなげています。

将来の需要変動と技術変化による影響 – AI 代替 仕事 なくなる

社労士の将来について、「AIや自動化で仕事がなくなるのでは」との疑問がよく見られます。しかし現状、AIが代替可能な業務は「定型的な手続き」に限定される傾向です。専門知識や法律解釈、人間関係に配慮する業務は依然として人間の社労士が必要とされます。

将来に向けて求められるスキルや業務領域の変化について

-

AI・ITを活用した業務効率化

-

複雑化・多様化する労務問題へのコンサルティング能力

-

働き方改革・ダイバーシティ対応策の提案

特に、少子高齢化や法改正に伴う「労務管理の複雑化」「問題解決力」のニーズは今後も継続する見込みです。独立・転職・副業・セカンドキャリアなど、社労士の価値がますます問われる時代になっています。社会保険労務士を目指す方やキャリア選択を考える方にとって、長期的な視点で「変化に強い専門職」という魅力があります。

社労士と他士業では何ができるのか?業務比較と資格の特徴

行政書士・税理士・弁護士との業務範囲違い – 社労士 差別化 独占業務

社会保険労務士は、企業の労務・社会保険に関わる手続きや相談、就業規則の作成など、労働や社会保険分野に特化した独占業務を持つ国家資格です。他士業との業務内容の違いは以下の通りです。

| 資格 | 主な独占業務 | 得意分野 |

|---|---|---|

| 社労士 | 労働・社会保険の書類作成と提出 | 社員の労務管理、人事 |

| 行政書士 | 官公署手続き全般 | 許認可申請 |

| 税理士 | 税務相談・申告 | 税務、会計 |

| 弁護士 | 法律相談、代理業務 | 紛争解決・訴訟 |

社会保険や労働保険の手続き・帳簿作成は社労士にしかできない業務となっています。税金や登記、民事訴訟等は他士業が担います。給与計算や人事労務の実務支援、労働基準監督署への対応は社労士の主領域です。

社労士特有の専門性と実務領域の強み – コンサルティング 労働問題 解決

社労士は「人」と「企業」「法律」を結ぶ実務に精通し、労働問題の予防や解決、働き方改革への対応策などで多くの現場に価値を生み出しています。

-

社会保険・労働保険の申請・相談

-

就業規則の作成・改定・指導

-

労使紛争の未然防止や対応策アドバイス

-

労働環境の整備・働き方改革の支援

働き方や社会保険制度の複雑化に伴い、企業にとって不可欠なパートナーとなっています。現場の就業規則や雇用契約の相談、労働基準法等への対応、従業員とのトラブル未然防止など、専門知識を生かしたコンサルティング力が求められます。

ダブルライセンス活用のメリットと課題 – 社労士 簿記 ライセンス

社労士資格と他資格(たとえば簿記や税理士・行政書士など)のダブルライセンスを取得することで、より広範なサービスが可能になります。

主なメリット

-

労務・会計・税務を一括してアドバイスできる

-

経営者や人事部門に対して付加価値の高い提案が可能

-

就職や独立後の顧客ニーズ拡大に直結

注意点・課題

-

各士業の業法や独占業務を厳格に遵守する必要がある

-

実務知識の幅と深さのバランスが求められる

特に簿記資格との組み合わせは給与計算や社会保険料の計算、賃金台帳の正確な作成など、企業支援の場で実力を発揮します。社労士資格は人事・労務管理の分野で、複合的な経営課題にも対応可能な強みとなります。

社労士資格取得は何ができるのか?難易度・勉強法・試験情報の最新ガイド

社労士試験の基本構造・合格率・受験資格 – 難易度 合格率 勉強時間

社会保険労務士(社労士)資格は、労務管理や社会保険制度のプロフェッショナルとして活躍するために必要な国家資格です。メインとなる試験は年1回で、択一式と選択式に分かれた幅広い法律知識が問われます。最近の合格率はおよそ6〜7%前後と低い水準が続いており、難易度は高い部類に入ります。受験資格は大学卒業や一定年数の実務経験などが求められ、誰でも受験できるわけではありません。必要な勉強時間は平均で800〜1,000時間以上が目安とされ、働きながら目指す方も多いため、長期的な学習計画が重要です。

下記のテーブルに要点をまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 合格率 | 約6〜7% |

| 受験資格 | 大卒以上、指定実務経験、等 |

| 主な出題科目 | 労働基準法、社会保険法、年金等 |

| 必要な勉強時間 | 800〜1,000時間以上 |

効率的な学習法とおすすめ教材 – テキスト 独学 講座 比較

社労士試験対策としては、独学と通信講座、それぞれメリットが異なります。独学の場合、厳選したテキストを中心に自分のペースで進められますが、法律改正情報や分野ごとの優先度を見極める力が求められます。市販の定番テキストや問題集選びが合格への第一歩です。

一方、通信講座やオンライン講座は、最新の法改正や重要ポイントを効率的に押さえられるのが魅力です。スケジュール管理や質問サポートも活用でき、独学に比べて学習継続しやすい傾向があります。

主な学習方法を比較リストにまとめます。

-

独学

- 自由なペースで進めやすい

- 費用を抑えられる

- 情報収集と自己管理が重要

-

通信・通学講座

- 法改正に即した教材

- 合格ノウハウを効率習得

- フォローが手厚く継続しやすい

40代未経験者や女性の受験成功例とポイント – 社労士 受験資格 年齢別

社労士試験は年齢や性別に関係なく、多彩なバックグラウンドの合格者がいます。特に40代未経験者や女性の受験も増加し、社会人経験や子育てと両立しながら資格取得を目指す方が多いのが特徴です。過去のキャリアや経験を活かして労務知識を実務に応用できるため、40代からのセカンドキャリアや女性の専門性アップにもおすすめです。

受験資格は「大学卒業」「行政書士等の他資格取得」「3年以上の実務経験」など複数のルートがあり、社会人からチャレンジもしやすいです。

成功のポイントを以下にまとめます。

-

計画的な時間管理で毎日学習習慣をつける

-

法改正や苦手分野へ重点的に対策する

-

家事・育児・仕事と両立できる教材選びに注力する

-

合格者の体験談やSNSでモチベーション維持

社会保険労務士は今後の需要も高まっており、40代未経験から資格取得・転職・独立を実現する方も多数います。自信を持ってチャレンジできる資格です。

社労士の年収事情では何ができるのか?収入アップ・キャリア成功の秘訣

社会保険労務士(社労士)は、労務や社会保険など専門知識を活かし幅広い分野で活躍できます。年収の現実や収入アップのポイント、仕事のやりがいや苦労について詳しく解説します。今後のキャリアや働き方を考える上で、実際にどのような可能性があるのかをしっかり確認しましょう。

勤務社労士・開業社労士の年収比較 – 年収 現実的 相場 女性

社労士の年収は働き方によって大きく異なります。勤務社労士の場合、正社員として企業や事務所に所属し、安定した収入を得ることができます。一方、開業社労士は自ら事務所を開き、顧客獲得に応じて年収に大きな差が出るのが特徴です。女性の活躍も増えており、家庭と両立しやすい勤務形態が選べる点も注目されています。

| 働き方 | 年収相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 勤務社労士 | 約350万~600万円 | 昇給や賞与・福利厚生あり |

| 開業社労士 | 300万~1000万円超 | 実力・顧客数によって大きく変動 |

| 女性社労士 | 勤務・開業とも多数 | 柔軟な働き方で活躍しやすい |

年齢や経験、取得資格、業務の幅によって収入アップが見込める業界です。

年収向上のためのスキルアップ・顧客開拓戦略 – 成功事例 収入増加

社労士が年収を高めるためには、スキルアップと顧客開拓が欠かせません。最新の労働関連法令や社会保険制度を常に学び、実務経験を積むことが重要です。また、独自の相談サポートやコンサルティングサービスを強化することで、企業からの信頼を得やすくなります。

強調したいポイントは以下の通りです。

-

専門分野の知識習得と実務経験の拡大

-

ネットワークや資格者同士の交流による情報収集

-

顧客満足度を高め、紹介による新規開拓

実際に、企業の人事制度設計や働き方改革の支援で信頼を得て、安定的に顧問契約を拡大する社労士も増えています。継続的な自己研鑽とサービス向上が年収アップの鍵となっています。

社労士としてやりがいと課題を知る – 仕事 きつい 大変

社労士の仕事はやりがいのある反面、専門分野ゆえの責任の大きさや難しさもあります。トラブルや紛争の対応、法令改正への追従など、常に高い専門性が求められます。また、特に開業社労士の場合は顧客獲得や自営業としての経営的視点も重要です。

-

企業の経営課題に向き合い、働く環境改善に直接かかわれる達成感

-

顧客からの信頼と感謝の言葉がやりがいとなる

-

一方で、繁忙期や法改正への対応は負担も大きい

働き方や業界環境は変化していますが、自分に合った分野や顧客と向き合えば、やりがいと働きやすさの両立が可能です。AIやシステム化の波にも対応し、今後も社労士ならではの専門性が求められています。

社労士の活用事例や選び方では何ができるのか?失敗を防ぐポイント

企業・個人の具体的な相談事例紹介 – 労務相談 助成金 活用

企業・個人問わず、社労士には幅広い相談が寄せられています。一般的な活用事例は以下の通りです。

| 相談内容 | 対応できる主な業務 | 効果 |

|---|---|---|

| 労働保険・社会保険の加入手続き | 書類作成・申請代理 | 法令遵守・社員安心の環境づくり |

| 助成金申請 | 条件確認・書類作成・申請サポート | 資金調達や経営支援 |

| 就業規則整備 | 作成・見直し・社員説明 | トラブル予防・社内秩序の明確化 |

| 残業・未払い賃金対応 | 賃金計算・労使トラブル防止アドバイス | 法令違反リスクの低減 |

ポイント

-

従業員の労働時間管理や賃金問題の相談は特に多く、法改正やトラブルに即した実務面のサポートが重要です。

-

個人の場合も「社会保険の仕組みがわからない」「年金請求の具体的な流れを知りたい」などの相談に応じられます。

失敗しない社労士選びのポイントと注意点 – 選び方 信頼性 確認事項

社労士選びで失敗しないためには、信頼性と実績の確認が不可欠です。主な注意点と選び方のコツをまとめます。

-

登録番号の確認:正式な社会保険労務士か国家資格登録番号で必ずチェック

-

得意分野と実務経験:過去の対応業務や専門ジャンルの確認

-

相談しやすさ:相性やコミュニケーション能力が業務継続のカギ

-

料金体系の明確さ:相談料や顧問報酬の内訳説明を必ず確認

-

情報管理体制:個人情報や企業機密の取扱い実績

失敗しやすい例

-

業務範囲外の相談まで依頼して費用倒れする

-

対応が遅く、手続き期限を逃す

-

専門外の内容で知識不足によるトラブルに発展

信頼できる社労士を選ぶには、事前の面談や過去事例の質問、顧問契約前の無料相談利用が重要です。

社労士に頼むべき最適なタイミングと事前準備 – 依頼時期 条件

社労士に依頼するベストなタイミングは、以下のような状況変化やトラブル発生時です。

-

従業員の入退社が多い時期

-

労働基準監督署から是正勧告を受けた場合

-

法改正や福利厚生制度の導入時

-

労使トラブルや未払い残業問題の発覚時

依頼前の準備リスト

-

労働契約書や就業規則など必要書類の整理

-

相談したい問題・課題のメモ作成

-

社内の現状把握(従業員数・制度・課題点)

スムーズに進めるためのチェックポイント

-

担当者の連絡体制を整える

-

必要に応じて事前に相談内容をメール等でまとめる

社労士への依頼は、トラブル発生時だけでなく、「何か起こる前」に活用することで未然防止や経営効率化に大きく貢献します。

社労士に関するよくある質問や迷いでは何ができるのか?不安の解消コーナー

社労士は何をしてくれるのか?利用価値の再確認 – 何ができる 意味

社労士(社会保険労務士)は、労働・社会保険関係の手続きや労務管理のスペシャリストです。企業や個人事業主の多くが複雑な保険や年金、労働問題で困った時に、社労士が専門的な知識で対応します。

特に下記のサポートを提供しています。

-

労働保険・社会保険の加入、脱退などの事務手続き

-

給与計算・帳簿管理・年金の申請

-

就業規則の作成や改定、労働条件の整備

-

労使トラブルの解決アドバイスや労務コンサルティング

法人だけでなく、中小企業や個人も安心して相談できるのが社労士の強みです。専門性を活かし、業務負担の軽減や法令順守をサポートします。

社労士の将来性についての誤解と正しい情報提供 – やめとけ 仕事なくなる

社労士は「やめとけ」や「仕事がなくなる」といった意見も見られますが、事実とは異なります。AIやテクノロジーの進化によって一部の単純業務は自動化が進む一方で、法改正への対応や個別具体的な労務相談など、人の判断やアドバイスが求められる分野は依然として高い需要があります。

-

法改正対応や複雑な制度の解釈はAIでは代替できません

-

人間関係やトラブルなど現場対応は今後も社会保険労務士の強み

-

実際には企業の人事・労務課題が複雑化し、そちらへの専門サポート需要が増加

時代によって必要とされる業務内容は変化しますが、専門性の高い社労士は引く手あまたであり、将来に向けても安心できると言えます。

社労士資格の必要性や独占業務の現状 – 資格 意義 独占

社労士資格は国家資格であり、法的な裏付けを持つことが大きな意義です。

特に下記の「独占業務」は、社労士しか扱えません。

| 独占業務 | 内容 |

|---|---|

| 労働・社会保険諸法令に基づく申請書類の作成 | 労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金などの書類作成 |

| 行政機関への書類提出や手続きの代行 | 官公署提出書類を社労士が代理人として提出 |

| 労務管理や社会保険制度に関する相談・指導 | 法律に基づいた企業への指導・コンサルティング |

これらは無資格者が行うと違法となるため、独占性が保たれています。実務現場では確かな知識が必須であり、信頼感も高く評価されています。

他資格との違いと相性の良い併用資格 – ダブルライセンス

社労士の業務範囲は、人事労務や社会保険に特化していますが、ダブルライセンスとして他資格と組み合わせることで業務の幅を広げることができます。代表的な組み合わせは以下の通りです。

-

行政書士:許認可や法人設立手続き等、法務面のサポートが可能に

-

中小企業診断士:経営コンサルや組織改善の分野へ展開できる

-

簿記資格・税理士:会計・税務と連携した総合的な経理人事サービス提供

これにより、企業ニーズに合わせたワンストップ対応が可能となり、独自性あるサービス展開が実現できます。

社労士に相談するための具体的な費用感 – 料金 相場 質を重視して

社労士に相談・委託する際の料金は業務内容や地域、企業規模によって異なります。参考までに一般的な料金相場をまとめました。

| 業務内容 | 料金目安 |

|---|---|

| 労働・社会保険手続き代行(スポット依頼) | 1件あたり1万円前後〜 |

| 顧問契約(月額) | 月2万〜6万円程度(従業員数や業務範囲で変動) |

| 就業規則の作成・改定 | 10万~20万円前後 |

| 労務相談(単発) | 30分5,000円~1万円前後 |

料金は質やサービス内容をよく見極めて比較することが大切です。無料相談を実施している社労士も多いため、まずは問い合わせしてみると安心です。