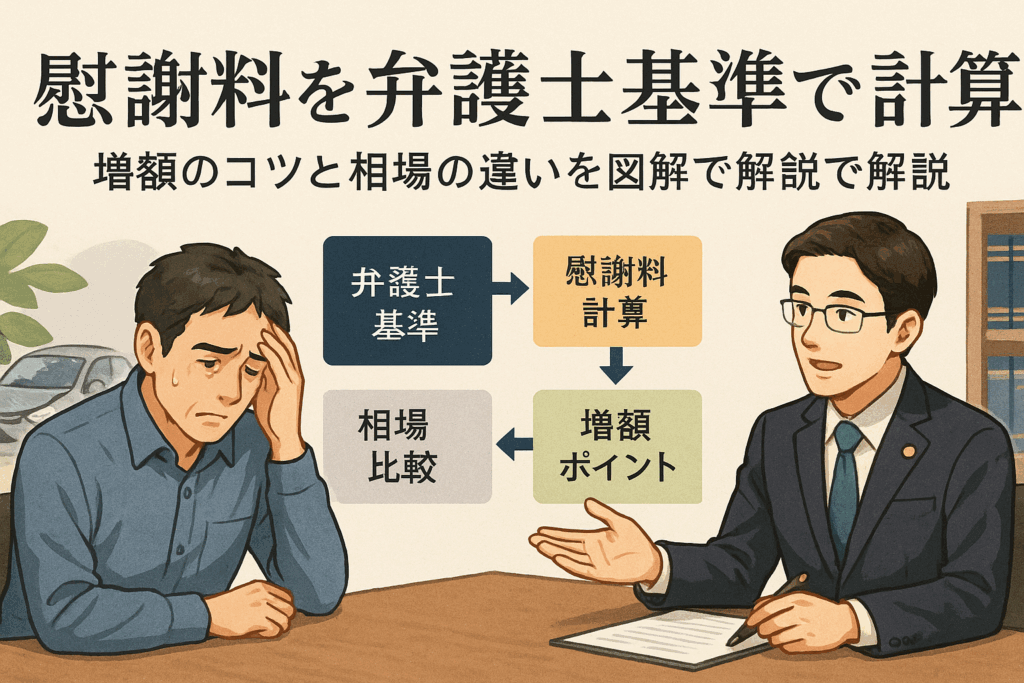

「交通事故の慰謝料は、同じ怪我でも請求額が数十万円単位で変わることをご存知でしょうか。特に『弁護士基準』を選ぶことで、保険会社提示額から100万円以上増額されるケースが多発しています。

実際、通院3ヶ月のむちうちでは、任意保険基準なら約30万円ですが、弁護士基準なら約53万円。後遺障害12級の場合も、基準によって120万円近く差がつくのが一般的です。「保険会社の言いなりで損していないか不安…」「専門用語ばかりで何が正解かわからない」と感じた方も多いはず。

しかし、適切な知識と証拠さえあれば慰謝料は大幅に増額できます。このページでは、金額の根拠や計算例、最新の判例データまで、専門家監修のもと徹底的に解説。読めば、あなたの損失リスクを減らし、正当な権利を守る具体策がわかります。損しないための第一歩、一緒に始めましょう。

交通事故の慰謝料とは?弁護士基準の基礎と重要性を詳解

交通事故に遭ったとき、被害者が受け取る慰謝料には大きな差が生まれることがあります。その鍵となるのが「弁護士基準」です。弁護士基準による慰謝料は、保険会社から提示される水準より高額になることが多く、被害者の損失を最小限に抑え適切な賠償を受けるため、正しい知識が重要です。

慰謝料を算定する際には、通院日数や障害の程度、後遺障害の認定有無などが考慮されます。特にむちうちなどのケースでは基準による差が顕著です。適切な基準を選ぶことで「損しない」示談が可能となります。

交通事故は慰謝料の弁護士基準とは|裁判基準の法的根拠と特徴

弁護士基準とは、過去の裁判例に基づいて定められた慰謝料の算定基準です。判例の積み重ねから作られ、裁判実務で用いられるため「裁判基準」と呼ばれることもあります。保険会社独自の算定基準や自賠責基準より大幅に高額となる点が最大の特徴です。

弁護士基準は、事故の被害者が通院した期間や回数、後遺障害の等級、死亡時の慰謝料などに明確な基準を持ちます。以下の表は基準ごとの主な違いを示します。

| 基準 | 通院慰謝料(日額) | 後遺障害慰謝料 | 死亡慰謝料 |

|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 約4,300円 | 75~110万円 | 350~400万円 |

| 任意保険基準 | 4,200~5,000円 | 100~200万円 | 1,500万円前後 |

| 弁護士基準 | 約7,000円~ | 110~2,800万円 | 2,000~2,800万円 |

より高い基準で交渉することで取得できる慰謝料が2倍以上となることも珍しくありません。

弁護士基準の成立背景と「赤い本(損害賠償額算定基準)」の役割

弁護士基準は「赤い本」と呼ばれる損害賠償額算定基準に基づき運用されています。これは東京地方裁判所を中心とした裁判実務で用いられてきた慰謝料算定のベースです。

赤い本は交通事故の損害賠償を公平・一貫性あるものにするため発行され、全国の裁判所や弁護士が基準として活用しています。この基準が一般公開されていることにより、被害者側も適切な交渉ができるようになりました。特にむちうちや骨折、長期通院事案で弁護士基準の有効性が発揮されています。

慰謝料の3つの基準(自賠責・任意保険・弁護士基準)の違いと損しないためのポイント

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3種類があります。

- 自賠責基準:自賠責保険が最低限保証するもので、慰謝料額・補償内容が最も低い。

- 任意保険基準:保険会社独自で設定されているが、弁護士基準には及ばない。

- 弁護士基準:裁判所で採用される基準で、最も高額になる。

この3つを理解し、保険会社から提示された金額がどの基準かを確認することで、被害者が「損をせずに済む」交渉を行えます。

弁護士基準が最も高額になる理由と基準間の金額差の具体例

弁護士基準が最も高額となる理由は、過去の判例を基に「被害者の精神的・肉体的苦痛」を最大限に算定するためです。下記の具体例を参照してください。

| 例 | 通院3ヶ月のむちうち慰謝料 | 後遺障害等級14級 | 死亡事故(家族構成:支柱あり) |

|---|---|---|---|

| 自賠責基準 | 約26万円 | 約32万円 | 約400万円 |

| 任意保険基準 | 約30~40万円 | 約40~100万円 | 約1,500万円 |

| 弁護士基準 | 約53万円 | 約110万円 | 約2,800万円 |

通院期間・等級・被害内容によっては2倍~3倍もの差があります。ポイントは「提示されたまま示談せず、弁護士基準で再計算・交渉を行う」ことです。こうした知識を持つことで、本来受け取るべき賠償金額をしっかり確保できるようになります。

弁護士基準による慰謝料の計算方法と具体的相場の徹底解説

交通事故での慰謝料は、一般的に自賠責基準や任意保険基準よりも、弁護士基準(裁判基準)が最も高額となりやすいことが大きな特徴です。加害者側の保険会社が提示する金額に納得できない場合、弁護士基準を知ることが適正な補償を得る第一歩となります。被害者自身で交渉する場合でも、弁護士基準を把握しておくことで、相場感を把握しやすくなります。特に通院日数や障害等級によって金額が大きく異なるため、具体的な計算方法や相場について確認していきます。

通院日数と入院日数による慰謝料の日額計算方法と早見表

慰謝料の日額計算では、通院日数や入院日数が重要なポイントとなります。弁護士基準では「通院1日につき4,300円~8,900円程度」が目安になります。実際は下記の表のように、通院期間や入院の有無によって算定額が変わります。下記は弁護士基準を基にした一般的な一例です。

| 通院・入院日数 | 慰謝料相場(弁護士基準) |

|---|---|

| 1か月(30日)通院 | 約28万円~36万円 |

| 3か月(90日)通院 | 約53万円~73万円 |

| 6か月(180日)通院 | 約89万円~120万円 |

| 3か月入院+3か月通院 | 約132万円~160万円 |

上記はむちうちや骨折などで争点となることが多い日数設定の目安です。実際の計算では「実通院日数×2」「実通院日数と治療期間の短い方」を掛け合わせて日数を決めるケースも多く、計算ツールを活用することでより正確な金額が算出できます。

交通事故は慰謝料の弁護士基準通院日数ごとの目安と計算ツールの使い方

通院慰謝料は「弁護士基準 慰謝料計算ツール」を使うことで、自分で目安額を簡単に知ることが可能です。使い方は以下のステップとなります。

- 通院開始日と終了日を入力する

- 実際に通院した日数も追加入力する

- 自動的に弁護士基準での目安金額が算出される

通院3か月(むちうち)での例

- 実通院日数:30日×3か月=90日

- 慰謝料目安:約53万円~73万円

自分で交渉する場合も必ず弁護士基準金額を根拠に示すことが重要です。通院日数が半年・6か月に及ぶ場合も目安表を使えば把握できます。

後遺障害慰謝料の等級別相場と計算例

後遺障害が残った場合は、等級ごとに金額が大きく異なります。弁護士基準では、裁判所が定めた等級表に基づき下記のように設定されています。

| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(弁護士基準) |

|---|---|

| 1級 | 約2,800万円 |

| 2級 | 約2,370万円 |

| 5級 | 約1,400万円 |

| 9級 | 約690万円 |

| 14級 | 約110万円 |

等級認定のポイントは、医師の診断書や経過観察の記録が客観的に残っているかどうかです。むちうち等で後遺障害認定が難しい場合も、医療記録や症状の一貫性が根拠となりやすいため、必ず保存しましょう。

交通事故は慰謝料の弁護士基準後遺障害等級の影響と相場幅

後遺障害慰謝料は等級が高いほど相場が上昇します。主な影響点は下記の通りです。

- 1~2級は恒常的な重度障害で高額

- 9級は日常生活に支障が出るレベル

- 14級は「局部に神経症状を残すもの」など

例えば、むちうちで14級認定を受けると約110万円が相場となります。等級ごとに慰謝料だけでなく逸失利益や将来の生活費も加算の対象となる場合があり、示談交渉の際は一括で計算することが推奨されます。

死亡慰謝料の計算方法と被害者の立場別慰謝料額

被害者が死亡した場合の慰謝料も、弁護士基準では立場に応じた金額が明確に定められています。複数の遺族が対象になりうるため、下記のテーブルで確認しましょう。

| 被害者の立場 | 慰謝料相場(弁護士基準) |

|---|---|

| 一家の支柱 | 約2,800万円 |

| 配偶者・母親 | 約2,500万円 |

| その他(子供等) | 約2,000万円~2,500万円 |

死亡慰謝料は、被害者一人当たりの金額ではなく、遺族全体での金額となる点に注意が必要です。加害者に重大な過失がある場合は増額も認められるケースがあります。

一家の支柱・配偶者・その他のケース別相場比較

慰謝料額は被害者の家族構成や立場によって異なります。

- 一家の生計を支える人の場合は上限額となりやすい

- 配偶者や母親でも高額に設定される

- 子供や独身者は2,000万円~2,500万円が一般的

また、複数の遺族による請求や、加害者の事情を考慮した増額が判断される場合もあり、示談時には状況を十分考慮した上で弁護士のアドバイスを受けることが適切です。

怪我の種類別に見る弁護士基準の慰謝料額と実例紹介

交通事故の怪我は多様で、症状や後遺障害の程度によって弁護士基準での慰謝料も大きく異なります。特にむちうちや骨折、高次脳機能障害など、症状別に相場や重要なポイントを把握しておくことで、より適正な賠償金額の請求が可能です。下記では実際の弁護士基準をもとに、各症状ごとの慰謝料の目安や増額事例を紹介します。

むちうち症の慰謝料弁護士基準と通院期間別の相場感

むちうちは交通事故で頻発する怪我であり、賠償交渉の中心となるケースが多くみられます。弁護士基準では、通院日数や期間が重要な算定要素です。特に保険会社基準に比べて金額が大きく変動するため、基準の違いを理解しておきましょう。

下記の表は通院期間別のむちうち慰謝料(入通院慰謝料)の弁護士基準早見表です。

| 通院期間 | 弁護士基準(円) |

|---|---|

| 3ヶ月 | 530,000 |

| 6ヶ月 | 890,000 |

| 9ヶ月 | 1,140,000 |

このように、同じむちうちでも通院期間が長くなるほど高額となります。また、日数だけではなく、実際の通院頻度や治療内容も加味されます。

むちうち症状の特徴と通院3ヶ月、6ヶ月の慰謝料金額例

むちうちは外見上の障害が少ない傾向ですが、慢性的な首や腰の痛み、しびれ、可動域制限など被害者の生活の質に大きな影響を与えます。そのため弁護士基準では精神的苦痛も重視されます。

具体的な例として、通院3ヶ月で約53万円、6ヶ月では約89万円が目安です。むちうちの場合、症状固定まで通院を適切に続けた実績や診療記録があると、基準額満額での請求も通りやすくなります。

損しないためには、通院日数のカウント方法や診断書の記載内容にも注意し、証拠保全しておくことが大切です。

骨折・高次脳機能障害など重度後遺障害の慰謝料目安

骨折や高次脳機能障害など重度後遺障害では、慰謝料の計算基準がさらに重要となります。後遺障害等級が高いほど金額が大きく、精神的・肉体的苦痛の度合いや日常生活への影響も評価の対象です。

主な後遺障害等級と弁護士基準の慰謝料相場は以下の通りです。

| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(円) |

|---|---|

| 1級(高次脳機能障害等) | 2,800万 |

| 5級(重度麻痺など) | 1,400万 |

| 12級(骨折等の障害) | 290万 |

等級によっては逸失利益や将来介護費、家族の慰謝料も発生しうるため、弁護士による適正な等級認定と主張が不可欠です。

後遺障害慰謝料の増額要因と具体的裁判例

重度の後遺障害を伴う場合、慰謝料が基準を超えて増額される事例も珍しくありません。特に加害者に重大な過失(飲酒運転や信号無視等)がある場合や、被害者が一家の大黒柱の場合など、精神的な損失の大きさが考慮されます。

裁判例では高次脳機能障害で2,800万円超の認定や、骨折後遺症で予定より数百万増額されたケースも存在します。専門的な証拠集めや書類作成を弁護士に依頼することで、交渉力が大幅に高まる傾向があります。

適正な慰謝料を得るには、予め弁護士基準の相場や増額要素を理解し、実例を参考に戦略を練ることがポイントです。

弁護士に依頼するメリットと示談交渉の実務ポイント

弁護士基準による慰謝料請求で得られる増額効果

交通事故で示談する際、慰謝料の金額は基準によって大きく差が生じます。特に弁護士基準は裁判所が認定する目安となり、保険会社独自の基準よりも高額になる傾向があります。通院日数や治療期間、むちうちなど傷病名に関係なく、損害賠償の交渉では弁護士基準の活用が極めて重要です。

保険会社提示の金額で納得せず、弁護士に依頼することで約1.5~2倍の慰謝料増額となったケースも少なくありません。被害者自身では判断が難しいため、以下の比較表で違いを確認してみてください。

保険会社基準と弁護士基準の示談金額比較表

| 項目 | 保険会社基準(任意保険基準) | 弁護士基準(裁判基準) |

|---|---|---|

| 通院慰謝料 | 低めに設定される | 大幅に高い |

| むちうち3ヶ月 | 約20~30万円 | 約50~75万円 |

| 死亡慰謝料 | 1,500万~2,000万円 | 2,000万~2,800万円 |

| 示談金全体 | 増額交渉しないと低額で収束 | 弁護士による増額が期待できる |

このように、同じ交通事故でも算定基準を切り替えるだけで獲得できる金額が大きく変わります。

弁護士依頼時の費用と費用対効果の考え方

弁護士に依頼する場合、費用面が気になる方も多いですが、示談金・慰謝料の増額効果をトータルで見れば費用対効果は十分見合うケースがほとんどです。主な費用は相談料・着手金・成功報酬となり、多くの法律事務所では初回相談を無料にするなど、依頼者の負担に配慮しています。

また「弁護士費用特約」を自動車保険に付帯している場合、自己負担なしで弁護士に依頼できます。自分で交渉するより専門知識による適切な請求が可能となり、最終的な損害賠償額の最大化につながります。

弁護士費用特約の利用方法とコスト負担軽減策

弁護士費用特約は自動車保険や火災保険のオプションで付帯でき、交通事故発生時の弁護士依頼費用を最大300万円まで補償する場合があります。特約の主なポイントは以下の通りです。

- 加害者・被害者を問わず利用可能(家族も対象)

- 賠償金の多寡にかかわらず自己負担0円で弁護士に依頼可能

- 多くの保険会社で迅速な支払手続き

保険証券や契約内容を今一度確認し、弁護士費用特約の有無をチェックすることが交通事故後の負担軽減に直結します。迷う場合はまず保険会社に連絡して詳細を確認しましょう。

示談交渉の流れと被害者が押さえるべき注意点

示談交渉は初期対応の準備が将来的な増額・減額に大きく影響します。被害者としては、事故記録や診断書、領収証など損害を証明する証拠書類を必ず残しておきましょう。示談交渉では保険会社担当者との折衝となるため、言われるままに書類へサインせず、提示内容を十分に確認することが重要です。

弁護士へ依頼することで交渉力が高まり、適切な基準での賠償獲得が実現しやすくなります。保険会社が提示した慰謝料や示談金額に納得できない場合や、むちうち・後遺障害で長期化する場合も、専門家の力を借りましょう。

事故記録や診断書の保管方法、交渉時のポイント

- 事故現場の写真・実況見分調書・診断書・領収書は必ずファイリング

- 通院日数や治療内容は日々メモに残す

- 加害者や保険会社とのやり取りは全て記録

- 示談書への署名は細部まで確認

- 弁護士へ早期相談し、適切な対応方針を立てる

上記を徹底することで、不利な条件で示談をまとめられてしまうリスクを大きく減らすことが可能です。

裁判基準(弁護士基準)での慰謝料増額・減額事例と判例の分析

慰謝料が増額された裁判例の紹介と共通する条件

弁護士基準で慰謝料が増額された裁判例にはいくつかの共通点があります。主に被害者の精神的苦痛や後遺障害の程度が重い場合、加害者による著しい過失や危険運転・飲酒運転など悪質性が認められる場合に増額される傾向があります。以下のような条件が裁判で重視されています。

- 精神的被害が特に大きい場合

- 重度の後遺障害が残った場合

- 加害者に危険運転(飲酒・無免許等)の事実がある場合

- 被害者が社会的に弱い立場であった場合(子供、高齢者等)

下記のテーブルは慰謝料が増額された主なケースの要点です。

| 条件 | 増額判断の根拠 |

|---|---|

| 危険運転や飲酒・ひき逃げ | 社会的制裁必要性・反社会性 |

| 重篤な後遺障害 | 精神的・身体的苦痛の大きさ |

| 被害者側の経済的困難 | 精神的苦痛への特段の配慮 |

| 被害家族の苦悩が大きい | 家族の悲しみを特に考慮 |

交通事故は慰謝料の弁護士基準増額のためのポイント

弁護士基準で慰謝料の増額を狙うためには、確実な交渉準備と証拠の収集が重要です。実際の請求時に意識したいポイントをまとめます。

- 通院日数・治療経過をしっかり記録する

- 医師の診断書や治療証明書、後遺障害の等級認定書を整える

- 加害者側の過失や違反行為(例:飲酒運転)の具体性を示す

- 示談の前に弁護士へ早期相談し、適正金額の見通しを知る

これらの要素を的確に主張できれば、弁護士基準での慰謝料増額の可能性が高まります。交通事故の被害者は経済的損失だけでなく心理的苦痛への補償も十分に受けるべきです。

慰謝料減額となったケースとその防止策

裁判で慰謝料が減額された事例は、主に被害者にも過失がある場合や、資料提出・証拠が不十分な場合に多く見られます。減額をさけるためには下記の点に注意が必要です。

- 過失割合が高い場合に主張せず受け入れてしまうと減額の可能性大

- 通院日数や治療内容の証明が弱いと本来の額より低く算定される

- 示談交渉時に弁護士を通さず進めると保険会社基準にされやすい

主張すべき権利を正確に主張し、治療記録・証拠書類を早期に準備しておくことが重要です。

過失割合や証拠不足が与える影響

過失割合は慰謝料額に直結します。事故の状況や双方の責任割合が正確に認定されなければ、本来受け取れるべき慰謝料が大幅に減額されてしまいます。また、証拠書類が不十分だと計算根拠が示せず交渉で不利になりやすいです。

- ドライブレコーダーや目撃者の証言を確保して過失割合を明確にする

- 診断書・通院記録・後遺症等級証明は必須

- 慰謝料の算定根拠となる書類は、早い段階で揃えること

正確な過失割合の認定と豊富な証拠資料の提出が、減額リスクの回避と適正慰謝料獲得に直結します。

保険会社提示額で妥協しないための知識と対処法

保険会社が提示する示談金額は、被害者にとって十分とは限りません。特に、任意保険基準や自賠責基準での提示は、実際の被害よりも低額となることが多いです。そのため、適切な慰謝料を受け取るためには基準を正しく理解し、弁護士基準(裁判基準)を活用することが重要です。正しい知識を持つことで、保険会社提案に流されず、自身の正当な権利を守る第一歩となります。

任意保険基準と自賠責基準の落とし穴とは

保険会社が「任意保険基準」や「自賠責基準」を使い示談金額を算出するケースが多数です。これらの基準には以下のような特徴があります。

| 基準 | 特徴 | 慰謝料水準 |

|---|---|---|

| 自賠責基準 | 最低限の支払額。法定で一律の簡易計算法。 | 最も低い |

| 任意保険基準 | 保険会社独自の算出。基準が非公開なことも多い。 | 自賠責よりは高め/弁護士基準より低い |

| 弁護士基準 | 裁判所での過去判例を参照した公正な基準。 | 最も高い |

自賠責や任意保険基準での慰謝料提示は、被害実態に合わない低額になりがちです。慰謝料の受け取りを最大化するには、弁護士基準での計算が不可欠です。

保険会社が示談金額を低く提示する理由と交渉術

保険会社が低額を提示する主な理由は、支払い総額を抑制するためです。被害者が基準を理解していない場合、交渉せずに受け入れてしまうことも多いです。

有効な交渉術のポイントは以下の通りです。

- 提示内容と基準を必ず書面で確認する

- 弁護士基準との差額を具体的に説明して要求する

- 通院日数や治療内容など証拠を揃え、状況説明を明確にする

必要に応じて専門家に依頼することで、交渉力を何倍にも高めることができます。

交通事故は慰謝料を弁護士基準にするには?3つの具体的ステップ

弁護士基準での慰謝料請求を実現するためには、以下の3つのステップが重要です。

- 早期の無料相談を利用する

- 通院記録や診断書など証拠を整理・保管する

- 専門弁護士へ示談交渉を依頼する

この流れを意識することで、通院日数や症状に見合った最適な慰謝料を目指せます。

相談・証拠保管・弁護士交渉のタイミング

・事故発生後すぐに相談することで、証拠や主張のブレを防げます

・通院日数や診断書、休業損害証明書などをこまめに保管しておくことが重要です

・示談書作成前に弁護士へ依頼すれば、任意保険会社との交渉も有利に進められます

タイミングを逃さず準備を進めることで、慰謝料の増額や満額獲得の確率が格段に高まります。慰謝料相場や計算方法がわかりにくい場合でも、プロのサポートによって損をせず正当な賠償金を受け取ることができます。

最新の法律改正・判例動向と今後の慰謝料基準の見通し

2025年現在の改正や運用の注意点

近年、交通事故における慰謝料の算定基準には変更がみられ、特に弁護士基準(裁判所基準)の運用が注目されています。最新の裁判例では、従来よりも被害者救済を重視した判決が増えています。たとえば、通院日数が多いケースや後遺障害認定が認められた場合、慰謝料の増額が認められる傾向が明らかとなっています。

弁護士基準では、従来の算定表のほか、実際の治療経過や精神的苦痛の実情など、被害の実態をより細かく審査したうえで金額が決定されるケースが増加しています。そのため、事故後に示談を急がず十分な医療記録の保存や後遺障害診断書の提出が重要です。

新しい判例や裁判基準の傾向分析

近年増加傾向にあるのがむちうちのような軽傷事故においても、通院日数や生活への影響を考慮し高額な慰謝料が認められる事例です。判例によっては、3ヶ月から半年の通院でも従来基準を上回る慰謝料が認定されるケースが散見されます。

保険会社との示談金提示額は弁護士基準より大幅に低い例も多いため、示談前に過去の判例や最新の裁判所基準を確認することが推奨されています。特に裁判基準の見直しや運用基準の引き上げ動向には注意が必要です。

公的データから見る慰謝料支払動向

2025年現在、消費者庁や裁判統計によると、交通事故の慰謝料支払い額は年々上昇傾向にあります。特に重傷案件や死亡事故における支払額の増加が目立ち、弁護士基準に基づく高額な慰謝料請求が一般的になっています。

また、裁判所の統計データによれば、被害者が弁護士を介して請求した場合、交渉のみや自分で手続きを進めた場合と比べて平均して1.5倍〜2倍以上の慰謝料を獲得できることがわかります。

消費者庁や裁判統計データを用いた根拠提示

交通事故に関する慰謝料の支払動向を、以下の比較表でまとめます。

| 年度 | 平均慰謝料額(通院のみ) | 平均慰謝料額(後遺障害) | 弁護士基準(平均額) | 判例増額事例の割合 |

|---|---|---|---|---|

| 2020 | 約32万円 | 約130万円 | 約48万円 | 約9% |

| 2023 | 約38万円 | 約146万円 | 約58万円 | 約14% |

| 2025 | 約40万円 | 約153万円 | 約62万円 | 約17% |

最新の公的データによると、通院日数が3ヶ月から半年程度でも弁護士基準を適用することで慰謝料増額が期待できることが分かります。今後は、消費者保護の観点からも被害者側の利益を重視した判例の増加が予想され、早期の専門家相談がますます重要となっています。

ケーススタディで学ぶ弁護士基準の適用例と交渉成功事例

代表的な3つのケース別慰謝料計算と増額ポイント

交通事故の慰謝料は事故内容や被害状況により大きく異なります。以下は弁護士基準による特徴的なケース別の算定例と増額ポイントです。

むちうち3ヶ月通院・中等度後遺障害・死亡事故事例

| ケース | 通院日数・期間 | 弁護士基準 慰謝料の目安 | 増額ポイント |

|---|---|---|---|

| むちうち | 約3ヶ月(実通院30日程度) | 約53万~75万円(表で算出) | 通院頻度・症状固定までの治療継続 |

| 中等度後遺障害 | 約半年通院・12級認定 | 約290万円(慰謝料)+逸失利益 | 診断書・等級認定に向けた資料整備 |

| 死亡事故 | 支柱の場合 | 2,800万円程度 | 一家支柱か否か・遺族数・悪質性 |

- 通院日数は「実通院日数または通院期間×3.5 日」を用い、多い方を採用

- むちうちの場合、保険会社水準より弁護士基準だと1.5~2倍の慰謝料となる

- 重度の後遺障害や死亡事故は増額要件(加害者の過失、遺族感情)が重視される

弁護士基準で大幅増額できた実例と交渉戦略

弁護士基準を用いたことで実際に慰謝料が大きく増額された事例と、その戦略ポイントを紹介します。

ケースごとの戦略的ポイントと注意点

- むちうち通院のケース 保険会社の提示する慰謝料は40万円前後が多いですが、弁護士基準を根拠に粘り強く交渉。受傷直後からの通院回数や治療経過、日常生活への支障などを整理した主張書面を提出して75万円で合意した例があります。

- 後遺障害等級認定のケース 医師の診断書だけでなく、通院日誌や家事・仕事への影響を証拠化し、認定審査機関への的確な異議申し立ても実施。異議申立により本来非該当だった等級が認定され、慰謝料のみならず将来の逸失利益も獲得できた事例も存在します。

- 死亡事故のケース 一家の支柱を失った家族について、判例や算定表を適切に引用しつつ、加害者の悪質性(飲酒運転等)や遺族の精神的苦痛を強調。弁護士が交渉主導することで、示談金が当初提示額から1,000万円以上増額した実例もあります。

主な戦略は下記の通りです。

- 弁護士基準の算定表や過去判例を提示し、正当な根拠を明確化

- 診断書・通院証明・事故状況報告書の徹底的な収集

- 客観的な資料と専門的見解による粘り強い交渉

- 加害者側交渉担当や保険会社との直接交渉は極力避け、法的代理人を介入させる

これらのポイントを押さえて交渉を進めることで、多くのケースで大幅な慰謝料増額が実現しています。特に通院日数や後遺障害の等級、加害者の過失の内容など、案件ごとに根拠を整理し主張することが弁護士基準最大の強みとなります。

交通事故は慰謝料を弁護士基準に関するよくある質問を盛り込んだQ&A

通院日数のカウント方法や慰謝料増額のコツなど実務的疑問

交通事故の慰謝料は通院日数と治療期間が重要なポイントです。通院日数は単に病院へ行った日数をカウントします。たとえば週に2回の通院を3ヶ月続ける場合は約24日が通院日数として算定されます。むちうちなどの軽傷でも症状や治療の実態に基づき、できるだけ細かく医師の診断書や通院記録を残しておくことが大切です。慰謝料を増額させるためには、治療内容や辛さを日記やメモで記録しておき、加害者が過失を認めていないケースでは、その証拠を充実させておくことが交渉の鍵となります。

弁護士に依頼しない場合と比較したメリットの説明

弁護士に依頼しない場合、多くの被害者は保険会社の任意保険基準や自賠責基準で慰謝料を提示されます。これらの基準では金額が抑えられる傾向にあります。一方、弁護士に依頼して弁護士基準で請求すると、通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料いずれも増額交渉が可能です。

主なメリットは以下の通りです。

- 保険会社への交渉力が大幅に向上する

- 通院慰謝料など各種慰謝料の増額が期待できる

- 手続きや書類準備までサポートされ、精神的負担が減る

被害金額が明確に増えることが多く、損を防ぐためには弁護士基準の活用がおすすめされます。

自分で計算できる早見表やシミュレーション活用法

交通事故慰謝料の計算には早見表やシミュレーションツールが便利です。下記に、弁護士基準での通院慰謝料の目安をまとめます。

| 通院期間 | 通院日数 | 弁護士基準の慰謝料目安(円) |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 8日 | 8万~15万円 |

| 3ヶ月 | 24日 | 25万~45万円 |

| 6ヶ月 | 48日 | 50万~80万円 |

この表を使えば、おおよその金額がすぐに分かります。また、インターネット上の慰謝料自動計算シミュレーターを活用すると、通院日数・後遺障害等級・被害内容などを入力するだけで、さらに正確な相場を把握できます。

弁護士基準と裁判基準の違い・弁護士費用の相場

弁護士基準と裁判基準は同義で、裁判所で認められる過去の判例をもとにした基準です。自賠責や任意保険基準と比較して最も被害者に有利な金額になります。弁護士費用の相場は着手金が無料~10万円程度、報酬は増額分の10%~20%程度が一般的です。費用特約があれば自己負担なく弁護士を利用できる場合もあります。費用面も含めて相談時にしっかり確認しましょう。

示談交渉のタイミングと適切な証拠準備について

示談交渉は治療終了後に始まるのが一般的ですが、後遺障害が残る場合や通院が長期化する場合はその直後が適切です。交渉前に、診断書・レントゲン画像・通院履歴・費用領収書などをしっかり準備してください。特にむちうち症状は見た目で分かりにくいため、日々の痛みや通院の記録を残すことが大切です。証拠が充実しているほど、示談金もより適切で納得のいく結果へと導けます。