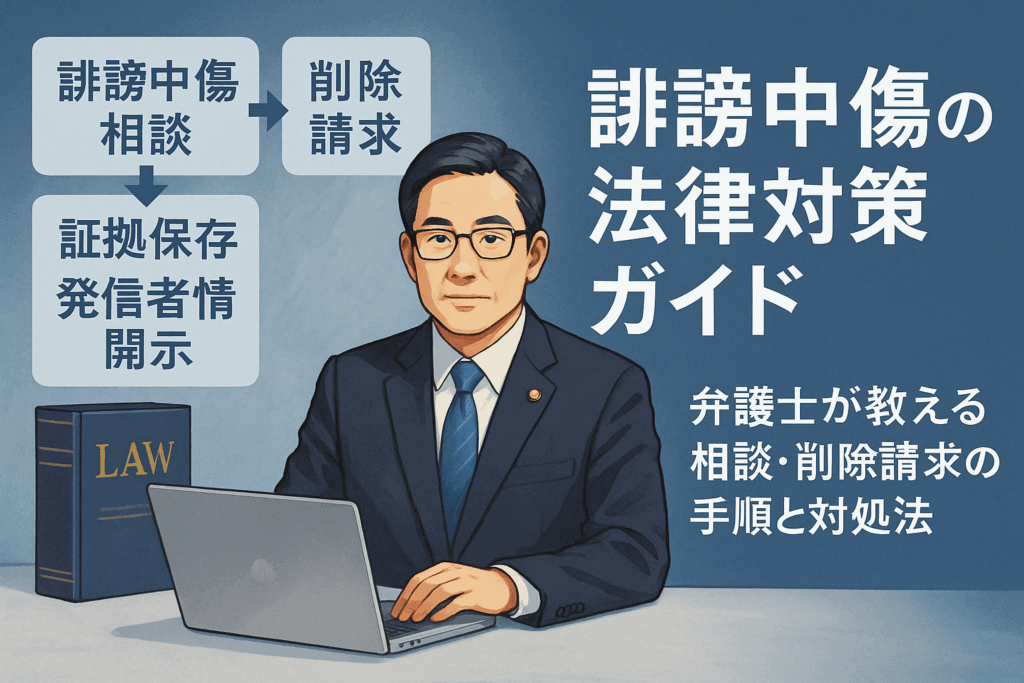

突然SNSや口コミサイトで誹謗中傷を受け、心身ともに大きなダメージを受けていませんか。「自分で削除依頼を出したが、全く効果なし」「相手が特定できず、どう行動すればよいか分からない」と悩む方は少なくありません。

実際、法務省の統計によれば【2024年だけでネット中傷に関わる相談件数は1万2,000件以上】にのぼり、しかも拡散速度の速いネットだからこそ、早期の専門対応が必須となっています。特に、2025年4月施行の改正プロバイダ責任制限法により、プラットフォーム側の対応義務が大幅に強化され、「削除請求や発信者特定にかかる期間」が従来の半分以下に短縮されたケースも出ています。

「高額な費用がかかるのでは…」「どの弁護士に相談したら良いか分からない」と一歩を踏み出せずにいる方も、実は相談の多くが初回無料、削除請求や賠償請求は着手金【2万円台~】、発信者特定は成功報酬型の事務所も増えています。自力対応のまま放置すれば、想定以上の損害や被害が拡大するリスクも。

本記事では、誹謗中傷に悩むあなたが、スムーズかつ納得のいく解決へ進めるよう、法律・手続・費用・事務所の選び方、最新法改正のポイントまで徹底解説します。続きを読んでいただくことで、“いざという時に損をしない具体策”をしっかり身につけられます。

誹謗中傷には弁護士が必要な理由と最新の対策ガイド – 法律・事例・相談方法を徹底解説

誹謗中傷とは何か?法律上の名誉毀損・侮辱の基礎知識と判例解説

誹謗中傷は、根拠のない悪口や事実のねじ曲げによって他人の社会的評価や名誉を著しく傷つける行為を指します。名誉毀損罪は事実を摘示して名誉を傷つける場合に、侮辱罪は事実を示さずとも公然と人を侮辱した場合に成立します。実務上はサイト投稿や口コミ、SNSコメントなど日常のネット利用の中で発生しやすく、多くの判例でも「合理的根拠がなく社会的評価を著しく損なう表現」は違法と判断されます。特に最近はインターネットでの投稿が証拠として認められる傾向が強まっています。

名誉毀損と侮辱の違いと適用事例、故意・過失の視点から

名誉毀損は「具体的事実を示したうえで相手の社会的評価を下げる行為」、侮辱は「事実を伴わず侮蔑的表現で評価を下げる行為」です。以下の表で整理します。

| 区分 | 要件 | 典型例 |

|---|---|---|

| 名誉毀損 | 事実摘示・社会的評価低下・公然性 | 口コミサイトで虚偽情報投稿 |

| 侮辱 | 事実不問・侮蔑的表現・公然性 | SNSでの嘲笑コメント |

誹謗中傷は故意・過失に基づく場合にも法的責任が問われます。不注意な発言が損害賠償や刑事処分につながるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

ネット特有の拡散・匿名性がもたらすリスクと法的課題

インターネットでは発信者が匿名であることが一般的ですが、その影響により誹謗中傷被害は一気に拡大します。一度拡散した投稿は削除困難となりやすく、被害者の精神的・経済的負担も大きくなります。さらに、発信者の特定にはプロバイダ責任制限法に基づくIPアドレスや情報開示請求など複雑な法的手続きが求められます。ネット特有のリスクを踏まえ、迅速な専門家相談が今や不可欠です。

ネット上での誹謗中傷が社会問題化する理由と現状の動向

SNSや掲示板、口コミサイトなど誰もが情報発信できる時代になり、個人が名指しで攻撃されるケースが増加しています。特に匿名で行われる投稿は証拠の確保が難しい反面、悪質な拡散力により深刻な二次被害を招く結果となっています。法律改正やプラットフォーム側の監視強化の流れもあり、社会全体での対策が進んでいる状況です。

SNS、掲示板、口コミサイトにおけるトラブル事例分析

SNSや掲示板では、実名・匿名を問わず誹謗中傷の被害が多発しています。よくあるケースには、企業やサービスへの根拠なき悪評投稿や、個人に対するプライバシー侵害といったものがあります。口コミサイトの虚偽口コミ、SNSの炎上、掲示板でのデマ拡散など悪影響は多岐にわたり、迅速な削除申請や法的措置が重要です。

2025年4月施行の情報流通プラットフォーム対処法(改正プロバイダ責任制限法)概要と影響

2025年4月から施行する新たな情報流通プラットフォーム対処法(改正プロバイダ責任制限法)により、被害者は投稿や発信情報の開示請求がより円滑に行えるようになります。主要な変更点は下記のとおりです。

| 主な改正点 | 内容 |

|---|---|

| 開示請求の迅速化 | スムーズな手続き、期日の短縮 |

| 平易な申立方法 | 初心者にもわかりやすい申立書式 |

| プラットフォーム義務強化 | 投稿削除・情報開示の対応義務明確化 |

これにより、投稿削除や損害賠償請求の実現可能性が高まり、早期解決を目指す方にも大きなメリットが期待されます。

弁護士に相談すべき誹謗中傷被害の具体的なケースと初動対応の重要性

ネット上の誹謗中傷は、自身で削除依頼や対応を行うには限界があります。弁護士に相談すべき代表的なケースとしては、誹謗中傷が大規模に拡散している場合、損害賠償請求や刑事告訴を検討したい場合、投稿者の特定が必要な場合などが挙げられます。初期段階で専門家に相談することで、被害拡大を最小限に抑え、適切な証拠保全や法的手続きにスムーズに移行できます。

自力対応のリスクと証拠保全の初期行動ポイント

自力で調査や交渉をすると、証拠が不十分になったり余計なトラブルを招く危険性があります。誹謗中傷の証拠は、投稿画面の日時やURLも含め必ず保存しましょう。次のポイントを徹底してください。

-

投稿画面をスクリーンショット保存

-

投稿のURLと投稿日時の記録

-

プロバイダ名や発信者情報の保存

これらをきちんと保全した上で弁護士に相談することで、削除や開示請求、損害賠償請求がスムーズに進みます。

相談すべきタイミングと相談内容の整理方法

被害を認識した時点で早めに相談することが重要です。相談時には、次の点を整理しておきましょう。

-

どのサイトでどのような誹謗中傷があったか

-

相談したい目的(削除・賠償請求・投稿者特定等)

-

証拠として保存した資料一式

多くの弁護士事務所では無料相談を受付けており、初回の問い合わせで費用や今後の流れも明確に教えてもらえます。早期対応による被害最小化を心がけましょう。

誹謗中傷の法的解決方法には弁護士がどんな対応をするのか

書き込みや記事の削除請求 – 実務の流れと成功率の現実的理解

インターネット上で誹謗中傷が発生した場合、多くの人が最初に望むのが該当投稿や記事の削除です。弁護士は削除請求の法的根拠を調査し、適切なプラットフォームへ文書で対応を依頼します。削除請求は、投稿の違法性や被害の深刻度によって認められるかが異なりますが、専門知識を持つ弁護士が行うことで成功率は高まります。また、削除が不十分な場合は、仮処分申立てや訴訟など、さらなる法的手段も視野に入れることができます。被害者が求める結果を得る上で、正確な手続と迅速な対応が不可欠です。

削除申請の具体手順と代理対応のメリット・課題

削除申請は、まず書き込みを行ったサイトやSNSの運営会社に対し、内容証明郵便や所定のフォーマットで違反申告を行うことから始まります。弁護士に依頼するメリットとしては、適法性や権利侵害の根拠を明確に示せるため、迅速かつ適切な削除対応が期待できる点が挙げられます。一方で、代理対応でも必ずしも全件削除が認められるわけではなく、プラットフォームごとの対応基準や申請書式の不統一といった課題があります。

| 手順 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 証拠保全 | 投稿のスクリーンショット、URL保存 | 削除後も証拠が残る |

| 削除申請 | 運営者へ法的根拠記載の請求 | 正式な対応を取れる |

| 裁判・仮処分 | 事業者が対応しない場合 | 強制力ある命令が出せる |

削除申請への法改正後のプラットフォーム義務強化による変化

近年の法改正では、SNSや掲示板などプラットフォーム事業者には発信者情報開示請求や削除要請への対応義務が強化されています。これにより、誹謗中傷に対して迅速な削除・対応が進みやすくなり、ユーザーの権利保護が図られる傾向があります。ただし、プラットフォーム側も手続き書類や証拠に厳格さを求めるようになり、専門家による申請の重要性は一層増しています。手続ミスや根拠不十分な申請は却下されるリスクがあるため、弁護士のサポートがより不可欠です。

発信者情報開示請求で加害者特定を弁護士がどう進めるか

誹謗中傷の被害回復には、発信者の特定が重要です。弁護士は、掲示板・SNS管理者やプロバイダへ情報開示請求を行い、IPアドレスなどの情報を取得します。その後、プロバイダ責任制限法に基づき、投稿者の氏名や住所を開示するよう手続きを進めます。これにより、損害賠償請求や示談に向けた加害者の特定が可能となります。専門的な手順や証拠整備が求められるため、迅速な対応と専門家のサポートが不可欠です。

開示請求に必要な書類・証拠収集の詳細と発信者特定の技術的側面

開示請求には以下の証拠・書類が不可欠です。

-

問題となる投稿のURL

-

スクリーンショットなどの証拠画像

-

権利侵害の詳細や被害の具体的内容

-

発信者のIPアドレスや投稿日時

発信者特定は、IPアドレスの取得後、プロバイダへ氏名・住所の開示請求を経由し進めます。裁判所への仮処分申立ても一般的です。サイト側やプロバイダの対応期限は短いため、証拠の取得と書類作成は早急に行う必要があります。

取得情報の活用法とその法的リスク回避策

取得した個人情報は損害賠償請求や示談交渉、刑事告訴などの法的措置に活かすことができます。しかし、取得情報の管理は法的責任を伴い、目的外利用や漏えいがあれば法的問題が発生します。

| 活用例 | 注意点 |

|---|---|

| 損害賠償請求 | 情報を厳重管理し、目的外利用をしない |

| 示談交渉 | 開示目的外で使用しないよう注意 |

| 刑事手続 | 法律専門家と連携し、手順を順守 |

情報管理と法的リスクへの配慮が欠かせません。

損害賠償請求・刑事告訴の仕組みと費用の詳細

誹謗中傷被害者は、加害者を特定した後に損害賠償請求や刑事告訴を検討できます。請求できる費用は、慰謝料・弁護士費用・被害調査費用など多岐に渡ります。民事請求が認められない場合には警察への相談や刑事告訴へ移行するケースも多いです。これらの手続を弁護士が代理することで、適切な損害回復が目指せます。

賠償請求の法律的根拠・慰謝料相場・手続きフロー

損害賠償請求の根拠は主に不法行為責任に基づくもので、名誉毀損・プライバシー侵害などが対象となります。慰謝料相場は被害の程度、投稿回数、社会的影響によって異なりますが、一般的には数十万円から高額な事例で100万円以上となる場合もあります。

【損害賠償請求の手続きフロー】

- 被害内容の整理と証拠収集

- 内容証明郵便で相手に請求

- 示談交渉(不成立の場合は訴訟提起)

- 訴訟による損害額確定と支払い請求

刑事告訴申立ての要件と弁護士の役割、注意すべきポイント

刑事告訴を行うには、投稿が名誉毀損や侮辱、脅迫など刑法に該当する必要があります。弁護士は告訴状の作成から警察・検察への提出、必要証拠の整理を担当します。加害者特定や証拠の不備、手続きの遅延は告訴受理を妨げるため、法的助言を受けることが重要です。刑事事件化には慎重な証拠管理と、成功に向けた適切な対応が欠かせません。

誹謗中傷対策で弁護士に依頼した場合の費用・料金体系と無料相談制度の実情

弁護士に依頼する場合の料金構造と相場の明確解説

インターネットやSNSで誹謗中傷被害に遭った場合、弁護士に依頼することで法的に的確な対応が可能です。弁護士費用は依頼するサービスや事務所によって異なりますが、主な料金体系は「相談料」「着手金」「報酬金」「実費」に分かれます。多くの法律事務所が初回無料相談を実施しており、その後の正式依頼時には着手金が必要です。報酬金は解決時に発生し、成功報酬型を採用する事務所も増えています。各費用の内訳や相場を把握することで、明確に見積もりができ、納得のうえで依頼につなげることができます。

削除請求、開示請求、損害賠償請求それぞれの費用比較

誹謗中傷への対策としては、主に削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求の3種があります。

| 手続名 | 着手金目安 | 報酬金目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 削除請求 | 5万円〜15万円 | 5万円〜20万円 | 投稿の削除をサイト運営者等へ請求 |

| 開示請求 | 10万円〜30万円 | 10万円〜30万円 | 投稿者のIP・氏名等の開示 |

| 損害賠償請求 | 15万円〜40万円 | 経済的利益の10%前後 | 慰謝料や損害賠償の回収 |

実費(裁判手数料や郵送費等)は別途必要となり、案件内容や難易度で変動します。予め複数事務所で見積もりを取ることがトラブル防止の第一歩です。

費用倒れのリスクを防ぐための費用見積もりのポイント

弁護士費用が請求できる額を上回る「費用倒れ」には注意が必要です。例えば、損害賠償請求をしても裁判で得られる慰謝料や賠償金が少額の場合、支出額が回収額を超えてしまうケースがあります。以下のポイントをチェックしましょう。

-

必ず事前に見積もり・費用説明を受ける

-

得られる金額の上限・下限を想定し、費用対効果を検証する

-

削除請求や開示請求など、目的ごとに費用が分かれる点に配慮する

特に、無料相談を活用して想定される流れやリスクについても質問しましょう。

無料相談・弁護士保険・費用請求制度の活用方法

誹謗中傷問題では無料相談の活用が重要です。また、弁護士費用保険や加害者への費用請求など、負担を軽減する制度も積極的に利用できます。

相談前に知っておきたい無料相談の範囲と利用条件

多くの法律事務所が初回30〜60分程度の無料相談を設けています。ただし、実際に訴訟や具体的な手続に移行する場合は別途費用が発生します。無料相談で確認すべき主な項目は次の通りです。

-

無料相談の対象範囲(アドバイスのみか、資料チェックまで可能か)

-

2回目以降の相談料と料金

-

見積もり後のキャンセル可否

事前にWeb予約や電話受付を確認し、条件を理解してから申し込むと安心です。

弁護士費用保険の利点と注意点、加害者への費用請求可能性の解説

近年利用が広がる弁護士費用保険は、誹謗中傷トラブルに対応した特約を付帯でき、法的費用の負担を大幅に減らせます。登録時の審査や補償上限があるため、利用前に規約の詳細を調べましょう。また、一定の条件を満たせば弁護士費用や裁判費用を加害者側へ請求できる場合もあります。実際に費用を請求できるかは裁判の結果や損害の程度で異なるため、事前に弁護士に確認することが重要です。

料金明瞭な法律事務所・サービス比較と選び方のポイント

満足度の高い誹謗中傷対策を実現するには、料金体系が明確で相談しやすい事務所・サービス選びが不可欠です。

明確な料金プラン提示や実績公開の重要性

料金や報酬の内訳を公式サイトで公開し、実績や依頼者の声を紹介している法律事務所は信頼性が高い傾向にあります。

-

シンプルで明瞭な料金プラン提示

-

具体的な解決事例や受任実績の記載

-

複数の費用プランから選択できる仕組み

これらの情報が明示されているかを必ずチェックして、納得のいく弁護士選びを進めましょう。

法テラスや弁護士ドットコムとのサービス内容の比較

主要な相談先と一般的な内容を比較しました。

| サービス名 | 無料相談対応 | 費用サポート | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 法テラス | 〇 | 民事法律扶助 | 一定条件で費用立替、全国対応 |

| 弁護士ドットコム | 〇 | 無 | 複数弁護士へ一括で相談可能、匿名の相談可 |

| 個別法律事務所 | △〜〇 | 事務所により異なる | 専門性・実績に特化した対応、迅速な着手 |

サービス内容を比較し、自分の状況や希望にあう窓口を選ぶことで、より安心して誹謗中傷問題に対処できます。

誹謗中傷に強い弁護士・専門事務所の選定基準と実力の見極め方

誹謗中傷分野での実績重視の弁護士選びのポイント

インターネット上の誹謗中傷問題に対応する弁護士を選ぶ際は、実績と専門性が重要です。まず、取り扱い件数や成功事例が豊富な事務所は信頼性が高く、投稿の削除請求や損害賠償請求など、幅広い手続きに精通しています。次に、ネット誹謗中傷や名誉毀損に特化したチーム体制を持つか確認しましょう。無料相談を設けているかどうかも選択基準として有効です。下記のような基準一覧をもとに確認しましょう。

| 選定ポイント | チェック内容 |

|---|---|

| 実績・取扱件数 | 相談・裁判の実績件数 |

| 専門性・得意分野 | ネット関連分野の強さ |

| 無料相談の有無 | 初回無料などの対応 |

| 対応スピード | 早期着手・即日相談 |

| 明確な費用説明 | 見積もり・明朗会計 |

専門性、解決実績、口コミや評判から見抜く信頼性の判断基準

信頼できる弁護士や事務所の特徴は、第三者評価と過去実績の透明性です。公式サイトで解決事例や相談者の声が明示されている事務所は、結果に自信を持っています。また、ネット上の口コミやランキング、有名な専門弁護士の紹介欄なども比較材料に有効です。誹謗中傷や名誉毀損で実際に損害賠償や書き込み削除に対応した経験があるかを重視しましょう。

大阪・東京など地域別特徴と選択時の注目点

大阪や東京など都市部には、ネット誹謗中傷に強い有名な弁護士が多く集まっています。地域によって取扱分野やサポート体制に傾向があるため、地元の実績豊富な事務所の相談も有効です。例えば、各地域の主要な弁護士会や専門相談窓口を活用することで、スムーズな依頼や迅速な対応が期待できます。

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 東京 | 実績・専門事務所が特に多い |

| 大阪 | SNSや掲示板対応にノウハウを持つ事務所多 |

| その他 | 地域密着型でサポートが手厚い |

弁護士紹介制度の活用方法と弁護士事務所比較のコツ

弁護士を選ぶ際は、多数の紹介サイトや相談窓口を利用するのも賢明です。日本弁護士連合会や各地域の弁護士会の紹介制度を活用すると、客観的な基準で自分にあった専門家を見つけられます。複数の事務所で無料相談や見積もりを取り寄せて比較することで、費用や対応内容、アフターサポートの差を把握しやすくなります。

紹介サイト・相談窓口利用のメリット

紹介サイトや電話相談窓口を活用するメリットは、希望条件に合った弁護士を効率良く探せる点と、各事務所の強みや費用体系を比較できる点です。時間がない場合や、どこに相談すればよいか不安な場合も、無料でコンシェルジュ的な案内を受けられるため、初動対応に役立ちます。

相談対応の質やアフターフォロー重視の見極め方

質の高い弁護士は、相談の段階から具体的な流れや費用、手続きについて分かりやすく説明してくれます。依頼後の進捗報告や、訴訟や請求後のアフターフォロー、追加費用の有無についても明確な事務所を選ぶことが大切です。進行管理や連絡体制・親身なサポートの有無をチェックしましょう。

トラブル悪化を防ぐ適切な依頼・注意すべき弁護士のNG行動

弁護士選びを誤ると、トラブルの悪化や追加費用などのリスクがあります。下記のNG行動には特に注意しましょう。

-

費用設定が不透明、見積もりが曖昧

-

削除や開示請求の対応が遅い

-

相談時に親身な姿勢が感じられない

-

進捗説明や報告がない

こうした要注意サインがある場合は、依頼を見直すことが重要です。誹謗中傷被害への迅速な解決には、信頼できる弁護士の選択が欠かせません。

ケーススタディで学ぶ誹謗中傷には弁護士が有効な理由と解決事例

SNS別の誹謗中傷事例分析(Twitter、Instagram、YouTubeなど)

SNSの普及により、誹謗中傷の被害は増加傾向にあります。特にTwitterやInstagram、YouTubeでは匿名性が高く、拡散力も大きいため被害が深刻化しやすい特徴があります。実際にあった代表的な事例では、根拠のない噂や虚偽の情報が拡散され、名誉毀損やプライバシー侵害に至るケースも多く見受けられています。

SNS上で誹謗中傷を受けた際、重要なのは証拠の保存です。スクリーンショットや投稿内容の保存、アカウント情報の記録は必須となります。また、相談時には投稿日時・投稿者名・被害内容を整理しておくと、弁護士の迅速な対応が可能です。削除請求や発信者情報開示請求など、法的手続についても専門家への相談が解決への近道となります。

| SNS | 典型的な誹謗中傷事例 | 相談時の重要ポイント |

|---|---|---|

| デマ拡散、なりすまし、虚偽投稿 | 証拠保全、投稿URLの保存 | |

| 誹謗コメント、なりすまし | コメント画像やアカウント情報 | |

| YouTube | 動画による公開中傷 | 動画の保存、投稿日時記録 |

掲示板・口コミサイトの誹謗中傷対策実例(爆サイ、ホスラブ等)

匿名掲示板や口コミサイトに投稿された誹謗中傷は、削除が困難で拡散力も大きな問題となります。爆サイやホスラブなどの特殊な掲示板では、運営会社が削除依頼にすぐ応じないケースや、発信者情報開示請求が必須となる場合が存在します。

このようなトラブルに強い弁護士は、発信者情報開示請求や削除請求、損害賠償請求を迅速かつ的確に進めます。特に爆サイの場合、書き込み内容や掲載期間によっては刑事告訴や民事訴訟も選択肢に入ります。被害が拡大する前に、法律相談や無料相談窓口の活用が有効です。

| 掲示板 | 主な対応策 | 弁護士対応の強み |

|---|---|---|

| 爆サイ | 削除依頼・開示請求 | 法的手続き経験多数 |

| ホスラブ | 投稿証拠収集・賠償請求 | 適切な証拠整理と交渉力 |

加害者側の対応・示談交渉・謝罪文作成の法的ポイント

万が一、誹謗中傷を投稿してしまった場合にも、迅速な対応が重要です。まずは被害者への謝罪意思の表明が信頼回復につながりますが、自己判断の発言や対応はトラブル拡大の原因にもなりかねません。示談交渉や謝罪文の作成は、法律的な視点で適切に進める必要があります。

法律事務所へ相談した場合、示談金額の相場や交渉方法、適切な謝罪文の書き方など専門的なアドバイスが受けられます。特に損害賠償請求や発信者情報開示請求などがなされている場合、弁護士の介入によって迅速かつ円滑な解決が図れます。

| 事例 | 推奨対応手順 |

|---|---|

| 投稿後気づいた場合 | 速やかに削除・謝罪の意思伝達 |

| 示談交渉を求められた場合 | 弁護士同席で条件交渉・謝罪文準備 |

| 賠償請求を受けた場合 | 費用や責任内容を確認し円満解決を目指す |

誹謗中傷問題は被害者側だけでなく、加害者側にとっても適切な対応が将来のリスク回避につながります。適法な解決のためにも、早急な法律相談が強く推奨されます。

誹謗中傷対策の予防策を弁護士と相談して万全にする方法

書き込みのリスク軽減・個人情報保護の具体的ポイント

インターネットでの誹謗中傷を未然に防ぐには、書き込み内容のリスクをしっかり認識し、個人情報の保護を徹底することが重要です。SNSや掲示板では、ちょっとした発言や投稿が拡散され、トラブルや損害賠償請求につながる恐れがあります。個人情報(氏名、住所、電話番号、アドレスなど)は、投稿やプロフィール欄で不用意に公開しないことが大切です。書き込む際は、情報が残り続けることや第三者に悪用されるリスクを考えて判断しましょう。

下記のポイントを押さえましょう。

-

投稿は公開範囲や相手をよく確認して行う

-

不要な個人情報や特定される可能性がある内容を含めない

-

定期的に自分のSNSアカウントの公開状況やプライバシー設定を見直す

特に、匿名性が高いと過信せず、弁護士と相談しながらリスク管理を進めるのが安心です。

SNS利用の注意点とリスク管理策・身元特定防止策

SNSは便利ですが、誹謗中傷やプライバシー侵害のリスクも伴います。アカウント運用時は次の点に注意しましょう。

- プライバシー設定の徹底:公開範囲を限定し、友人・知人以外に投稿内容が見えないよう管理します。

- 投稿前のセルフチェック:感情的な投稿や他人を攻撃する発言は控え、冷静に内容を見直します。

- 個人が特定される情報を含まない:場所や日常の細かな情報も身元特定の材料になり得るため、特定リスクに配慮します。

発信者情報開示請求により、匿名でも法的手続きで身元が特定されるケースも増えています。ネット上のトラブル予防には、弁護士へ事前相談しておくのが有効です。

逆SEO(検索順位操作)とブランドイメージ管理の方法

誹謗中傷やネガティブな情報がネット検索で上位表示されると、ブランドイメージや信用に大きなダメージを与えることがあります。このような場合、逆SEOを活用することで、悪質な情報の検索順位を下げて、風評被害の拡大を防ぐ方法があります。

逆SEOでは独自メディアや公式サイト、ポジティブな情報を拡大していく施策が中心です。安全運用のためにも、弁護士と連携して法的削除請求を同時に進めることで、より効果的に対処できます。

下記のような対応が推奨されます。

| 施策 | 内容 |

|---|---|

| ポジティブ記事発信 | 正確な情報発信で検索結果の上位を占める |

| 法的削除請求 | 弁護士を通じて根拠ある削除依頼を行う |

| ブランド監視 | 定期監視ツールでネガティブ情報の早期発見・対応 |

逆SEOの概要・実行例・注意点と法的対応の連携方法

逆SEOとは、検索エンジン上で該当ページの表示順位を意図的に下げる施策です。たとえば、自社サイトやポジティブな内容の記事を新たに公開し、第三者の悪質な投稿の可視性を低減させます。

ただし、逆SEOだけに頼ると根本的な解決にならない場合もあるため、誹謗中傷サイトには弁護士の協力で削除請求や発信者情報開示請求など法的対応も並行して進めることが重要です。

弁護士は違法性の判断や開示請求、損害賠償請求など実務経験が豊富なため、リスクを最小限に抑えた包括的な対策を提案してくれます。

早期相談の重要性と利用可能な無料相談・ホットライン情報

ネットでの誹謗中傷被害は早期発見・早期対応が解決のカギとなります。被害が拡大する前に、弁護士への無料相談を活用することで、適切な手続きを迅速に進められます。多くの法律事務所やネット誹謗中傷相談ホットラインは、初回の無料相談や24時間対応、オンライン相談を実施しています。

無料相談の主な内容例

| サービス | 内容 |

|---|---|

| 無料法律相談 | 専門弁護士が予防的アドバイスや解決策を提案 |

| ホットライン | 電話やチャットで匿名相談が可能 |

| SNSトラブル相談 | 特化したサービスでSNS関連のリスクにも対応 |

早期相談により証拠保全や削除請求、開示請求の手続きもスムーズに進行できます。

予防段階での相談メリットと適切な窓口・サービスの紹介

予防段階から弁護士に相談しておくことで、トラブルを未然に防ぎ適切な対応策を準備できます。特に「誹謗中傷 弁護士 無料相談」サービスは、証拠保全の方法や書き込み被害防止のアドバイスなど、実践的なサポートを受けられます。

主な相談窓口

-

法律事務所の無料相談窓口

-

ネット誹謗中傷相談センター

-

SNS誹謗中傷ホットラインなどの相談窓口

これらの窓口を活用し、早めに専門家へ相談することで、被害防止や迅速な法的対応が可能となります。予防的観点からも、費用や流れについて丁寧に説明を受け、不安を早期に解消しましょう。

誹謗中傷対策の法制度・最新判例・データで弁護士が解説

2025年施行の情報流通プラットフォーム対処法の詳細解説

2025年より施行となる情報流通プラットフォーム対処法は、SNSや掲示板などの運営者に対し、違法な誹謗中傷投稿の削除対応などの強化を義務付けています。新法では、被害者から削除請求があった際、プラットフォーム事業者が迅速に削除措置や発信者情報開示に応じなければ、行政指導や罰則が科される仕組みです。一般利用者にとっては、悪質な投稿への対応がより円滑となり、短期間で被害拡大を防止できます。特にネット誹謗中傷の削除や投稿者特定を目指す場合、弁護士への依頼でこの新制度の活用が現実的な選択肢となります。

プラットフォーム事業者の義務と罰則、迅速削除対応の実際

新制度により、主な義務は以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 迅速削除対応 | 被害申し立て後、原則7日以内に対応が求められる |

| 情報開示協力 | 適法な請求があった場合、発信者特定情報を開示 |

| 記録保存義務 | 投稿や開示手続きの記録保存が必須に |

| 違反時の罰則 | 行政指導、命令無視時は事業者への過料や業務停止もあり |

迅速な削除や開示請求対応が義務化され、これに違反した場合の罰則も厳しくなりました。 ネット上の権利侵害対応の水準が大きく前進します。

国内外の判例・裁判例から見る誹謗中傷対応の潮流

裁判での誹謗中傷対応は年々厳格化し、特にSNSや匿名掲示板での事例が増加しています。国内の主要判例では、投稿内容が客観的事実の摘示や名誉毀損に該当すると認められたケースで、速やかな削除や損害賠償が命じられる傾向にあります。

さらに国際的には、欧州におけるGDPR(一般データ保護規則)などが情報開示基準を明確化し、日本国内でも発信者情報の開示手続きに大きな影響を与えています。SNS誹謗中傷の事案では、「権利侵害の明白性」や「被害の重大性」などが裁判所の判断基準として重視されています。被害者側が弁護士を通じて発信者情報開示請求を行うことで、加害者特定から損害賠償請求までを有利に進められるのが現在の潮流です。

重要判例の解説・裁判所の判断基準やトレンド分析

| 判例 | 判断基準・ポイント |

|---|---|

| SNS投稿の名誉侵害 | 真実性・公益性・意見表明の自由とのバランス重視 |

| 仮処分による削除命令 | 投稿の即時削除を認める事案が増加傾向 |

| 開示請求の必要性 | 権利侵害の明確性と被害の切迫性がポイント |

裁判所はネット特有の拡散力や匿名性を考慮して、速やかな救済措置を認める方向へシフトしています。

公的統計データ・消費者庁や警察発表の被害状況と対応実績

ネット誹謗中傷に関する相談件数は年々増加傾向です。消費者庁や警察発表によれば、2024年度の被害相談件数は全国で23,000件を突破。中でもSNSを含むインターネット利用者がターゲットとなる事例が急増しています。

| 年度 | 相談件数(全国) | 主な相談内容 |

|---|---|---|

| 2022 | 18,400 | 侮辱投稿、名誉毀損、個人情報漏洩 |

| 2023 | 20,700 | 投稿削除依頼、発信者特定 |

| 2024 | 23,000 | SNS誹謗中傷、損害賠償請求 |

これらのデータが示すのは、誹謗中傷対策の重要性と、早期相談・弁護士依頼のニーズの高まりです。 実際、無料相談窓口やネットに強い法律事務所の活用が拡大しつつあります。被害が深刻化する前に、信頼できる弁護士への相談・依頼を検討しましょう。